Mauritanie 1970 - 1986

Après le départ d'une grande partie de la flottille en 1966.

En 1966, une partie de la flotte camarétoise (quatre grands langoustiers) a déjà quitté Camaret pour le Brésil où la langouste abonde. Ces bateaux, vendus à une société brésilienne qui emploie quelques marins français pour former leur personnel, ne sont jamais revenus en Bretagne. (Henri-Annick, Toulinguet, Charleston et Françoise-Christine).

En 1965 et 1966, neuf grands langoustiers rejoignent l’Afrique du Sud (Maria-Martina, Condor, Fraï-Lann, Barbade, Veryac’h, Rubis, Monseigneur-Landreau, Lys-de-Bretagne et Sirocco), attirés par les sirènes du Mont Vema, une montagne sous-marine où la langouste abonde mais dont la superficie limitée (environ la taille de la baie de Douarnenez) est insuffisante pour ce nombre de bateaux. Le Mont Vema s’épuise vite. Les langoustiers explorent ensuite les alentours du Cap, le banc des Aiguilles, certains poussent jusqu’au Mozambique. Globalement, c’est un échec.

Quelques bateaux reviennent à Camaret (Condor, Veryac’h, Fraï-Lann et Rubis), mais sont vendus par la suite. Les autres restés en Afrique du Sud sont cédés sur place.

C’est l’époque où l'on peut voir à Camaret plusieurs grands navires désarmés abandonnés dans le port : Ma Petite Folie git sur le sillon, désarmé depuis 1965 ; l’Armorique est au mouillage devant Quélern ; le Folgor est désarmé de 1967 à 1969 puis vendu à la SAPMER; le Veryac’h également désarmé de 1967 à 1969. La Belle Bretonne est vendue, Auguste Kergroach, son ancien patron, la convoie jusqu’à Nouadhibou en août 1970.

En 1970 : Six langoustiers camarétois en Mauritanie.

Dans ces roches et coraux la langouste était à l'abri des chaluts.

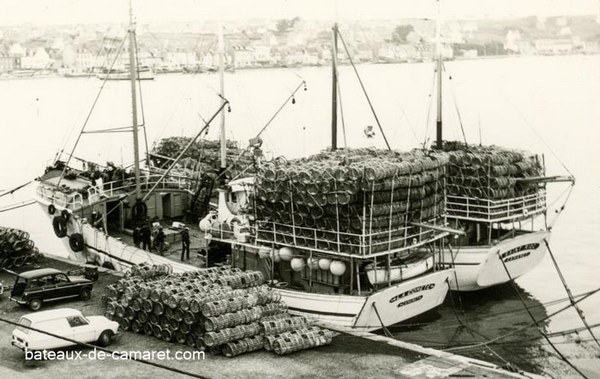

À la fin des années 1960, les six derniers langoustiers mauritaniens (Saint-Rioc, Castel-Dinn, Équateur, Comète, Portzic et Notre-Dame-de-Rocamadour) travaillent sur le banc d’Arguin au large de la Mauritanie. Douarnenez compte aussi cinq ou six langoustiers sur ces mêmes lieux de pêche.

Tous continuent à traquer la langouste sur les bases traditionnelles, mais les crustacés se font rares et les rendements continuent leur déclin.

On augmente le nombre des engins de pêche (jusqu’à 1 000 à 1200 casiers par bateau), la durée des voyages est prolongée jusqu’à cinq mois, parfois davantage, mais depuis 1962 les rendements baissent encore jusqu’à atteindre 78 tonnes débarquées à Camaret en 1970.

1971 - 1972 : le stock de langoustes roses se stabilise

C'est seulement en 1971 que la pêche s’améliore avec 109 tonnes de langoustes débarquées : La diminution du nombre de navires (on était passé de cinquanteL'Armorique Armateur Louis Kuhn, patron Jo Palud.

L' Equateur Armateur Louis Kuhn, patron François Le Guen.

Le Saint-Rioc Armateur Louis Kuhn, patron Louis Le Guen.

La Comète indépendant- patron Jean Gourmelen

Le Castel-Dinn indépendant -patron Henri Tephany

Le Portzic indépendant - patron Pierre Menesguen puis Jean Péron (84-90)

Armement douarneniste : 5 navires faisant tous partie de l'armement "France Langouste" :

Joliot Curie - Rio Del Oro - Iroise - Claire-Jeanne - Notre Dame de Rocamadour.

En avril 1971, Notre-Dame-de-Rocamadour est désarmé. Il ne reprendra la pêche que cinq ans plus tard à Douarnenez.

L’Armorique, désarmé depuis deux ans au mouillage au Fret, est racheté par Louis Kuhn et remis en état. Le grand mauritanien reprend la mer en fin d’année 1971, commandé par Joseph Palud.

Avec la reconstitution progressive du stock de langoustes, l’espoir revient à Camaret.

En 1973 les licences de pêche

En 1973, la République islamique de Mauritanie porte ses eaux territoriales à 30 milles nautiques ce qui signifie que les langoustiers opèrent désormais dans des eaux mauritaniennes et non plus internationales.

La RIM remet en cause les accords de 1961 et cherche à mieux tirer profit de l’activité langoustière. Elle impose alors de nouvelles mesures :

- Une licence annuelle de 30 $ US/tjb (20 $ la première année).

Les grands navires (Armorique, Équateur, Saint-Rioc) doivent payer environ 6 500 $, les plus petits (Castel-Dinn, Portzic) environ 3 500 $.

- L’obligation d’embarquer deux matelots mauritaniens, ce qui supprime deux emplois de marins bretons.

- Une limitation du nombre de licences à vingt (sans incidence car il n'y avait que 11 langoustiers français).

Les langoustiers camarétois et douarnenistes poursuivent leur activité dans ce nouveau cadre jusqu'à 1976 ou un nouvel accord est signé.

1976 Un accord de pêche pour trois ans

L'accord de 1976

Après de longues négociations auxquelles participe Mr Kuhn ,représentant les armateurs, un accord est signé pour 3 ans :

La licence passe à 80 $ US/tjb.

L ’obligation d'embarquer des mauritaniens passe à trois matelots au lieu de deux.

La pêche langoustière doit aussi fermer trois mois chaque année pendant la saison chaude.

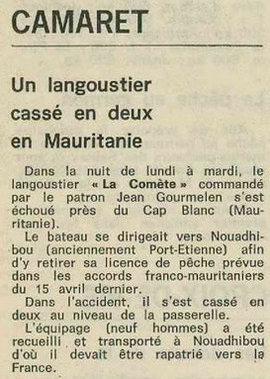

En avril 1976 La Comète fait naufrage

En avril 1976 le langoustier la Comète se rend à Nouadhibou pour retirer sa licence de pêche lorsque, de nuit, il s’échoue à cinq milles au nord du Cap Blanc. Le navire se brise en deux au niveau de la passerelle, le bateau est perdu. Les sept hommes d'équipage sont récupérés par un chalutier soviétique et déposés à bord du Saint-Rioc qui les amène à Nouadhibou. Le patron Jean Gourmelen et le mécanicien rejoignent ensuite le Joliot Curie de Douarnenez (Dz).

De 1977 à 1979

La pêche continue de s'améliorer

En 1977la production de langoustes, stabilisée depuis 1973, repart à la hausse et atteint 240 tonnes.

Après une pause en 1978, les apports augmentent encore de 20 % et les prix de 30 % en 1979.

Malgré ces signes positifs les pêcheurs restent inquiets car les relations avec les Mauritaniens sont tendues et le pays demeure instable.

Coup d'état en Mauritanie

Moktar Ould Daddah, premier président de la République islamique de Mauritanie, élu à quatre reprises (1961, 1966, 1971, 1976), est renversé en juillet 1978

À partir de 1978, la Mauritanie entre dans une période de troubles.

L’accord de 1976 expire en avril 1979 mais le nouveau pouvoir, désireux de mieux exploiter les ressources halieutiques, veut instaurer une nouvelle politique des pêches (NPP).

Les autorités mauritaniennes expriment le souhait de créer une société franco-mauritanienne pour l'exploitation langoustière dans laquelle seraient placés des bateaux naviguant sous pavillon mauritanien, armés par des équipages mixtes (7 à 8 mauritaniens pour 4 ou 5 français). Ces négociations, qui prévoyaient la construction de nouveaux langoustiers, n'aboutiront pas et seront abandonnées en 1981.

Ambiance tendue entre finistériens et mauritaniens.

La tension reste forte entre les Mauritaniens et les Finistériens qui demeurent dans l’incertitude quant à leur avenir. La flotte camarétoise et douarneniste vieillit et nécessite un renouvellement ou des modernisations coûteuses. Pour investir, il faudrait une visibilité à long terme, de plus l’administration mauritanienne se montre imprévisible et provocante. En janvier 1979, le St Rioc (patron Louis le Guen) est arraisonné par la douane mauritanienne. Le 29 octobre 1981, le langoustier Portzic, commandé par Pierre Ménesguen, est lui aussi arraisonné puis relâché dans la journée.

Arraisonnement du "Saint-Rioc" en janvier 1979

En janvier 1979 le Saint-Rioc, qui vient de débarquer ses 3 marins mauritaniens à Nouadhibou avant de mettre le cap sur la France avec 20 tonnes de langoustes roses en vivier, est à son tour arraisonné par les douanes mauritaniennes.

Le patron Louis Le Guen est placé en résidence surveillée pendant quatre joursmais le bateau reçoit l’autorisation de naviguer dans le secteur du Cap Blanc pour éviter la perte de sa cargaison (les langoustiers doivent rester en mouvement pour faire circuler l’eau du vivier et assurer la survie des crustacés).

Les autres bateaux camarétois et douarnenistes (Armorique, Iroise et Joliot Curie), qui se trouvent en pêche dans les eaux mauritaniennes, s’éloignent jusqu’aux eaux internationales.

Une délégation française se rend à Nouadhibou. Le problème est provisoirement réglé mais cette intervention constitue un avertissement : la Mauritanie exerce une pression sur les langoustiers bretons à l’approche des négociations sur les droits de pêche.

Le Télégramme janvier 79 - Louis Le Guen, patron du langoustier « Saint-Rioc »

«Je n’avais rien à me reprocher»

Le langoustier « Saint-Rioc » est amarré depuis hier matin au quai Téphany, à Camaret, où il a commencé à décharger, vers midi, son précieux chargement de 21 tonnes de langoustes.

C’est avec un peu plus de quatre jours de retard qu’il a rejoint son port d’attache. En voici les raisons :

Le lundi 15 janvier 1979, sa campagne de pêche terminée dans les eaux mauritaniennes, le « Saint-Rioc » a mis le cap sur la France. Il est alors arraisonné par une vedette de la Marine mauritanienne.

Tout en surveillant le déchargement des langoustes, le patron du « Saint-Rioc », M. Louis Le Guen, raconte.

« Le garde-pêche m’a embarqué malgré mes protestations. Il prétendait que je n’étais pas en règle. Pour ma part, j’affirmais le contraire. Je n’avais rien à me reprocher, car je savais fort bien que l’armement avait acquitté en temps utile le montant de la licence de pêche par le Trésor mauritanien. »

« La vedette m’a conduit à Nouadhibou où j’ai été aussitôt mis en prison, dans une cellule, surveillé. Au bout d’une heure, à la suite de mes protestations, le garde m’a remis entre les mains du commandant de la Marine mauritanienne, à qui j'ai expliqué que mon bateau et mon armement avaient satisfait à la réglementation de son pays. «Si c’était un malentendu, cela devait s’arranger rapidement. » m'a répondu l'officier.

« Il n’en n'a rien été. car on m’a mis encore en prison. »

Une tonne de langoustes par-dessus bord

Le patron du « Saint-Rioc » poursuit : « Un ami en poste à Nouadhibou que j’avais fait prévenir, M. Jean Fiacre, est allé alerter le vice-consul de France. J’ai été placé en garde à vue sous la responsabilité du consul. Cela a duré quatre jours. Pendant ce temps, le bateau faisait des ronds dans l’eau, il ne pouvait pas s’arrêter à cause des langoustes. On en a perdu une tonne qu’il a fallu jeter par-dessus bord. Il n'est pas dit que d'autres langoustes n'aient pas souffert de ce contre-temps. Si le retour s'était fait comme prévu nous aurions eu du calme. Or à la suite de cette affaire nous avons effectué la traversée par tempête.

Pourquoi les Mauritaniens m’ont-ils retenu ? On ne sait pas le fin mot de l’histoire. Je considère qu’on doit laisser travailler un type qui est en règle. Je n’ai pas à payer les pots cassés pour les autres ».

Ne pas envenimer les choses

L’arraisonnement procéde-t'il d’une volonté délibérée des autorités de Nouadhibou de faire pression sur les pêcheurs français à la veille de négociations sur les droits de pêche entre la France et la Mauritanie ? On le pense réellement à Camaret mais sans vouloir cependant envenimer les choses.

« J’ai été arraisonné en dehors des eaux territoriales mauritaniennes »

affirme M. Le Guen. Une circulaire lui fut montrée, selon laquelle tous les bateaux de pêche français devaient être interceptés pour vérification de leurs documents de bord. Or, le patron du « Saint-Rioc » n’avait pas la possibilité de prouver sa bonne foi. Il ne possédait aucune attestation du paiement de son droit de pêche. La présence de son bateau dans les eaux mauritaniennes, comme celle des autres unités de pêche françaises, était connue des autorités de ce pays. Elle résultait d’un accord provisoire entre le ministère français de la Coopération et les Mauritaniens, en attendant la mise au point d’une autre convention prévue à partir du 30 avril.

« Je pense que la France aurait dû demander un accord écrit et non verbal. Ils me demandaient un papier, sachant pertinemment que je n’en avais pas » a conclu M. Le Guen.

Jean DE ROSIÈRE

Arraisonnement du Portzic

En octobre 1981 le Portzic, commandé par Pierre Menesguen, est lui aussi arraisonné par les autorités mauritaniennes qui lui réclament une licence de pêche déjà payée. L'incident est règlé dans la journée.

1981 la Mauritanie augmente fortement le prix des licenses

En 1981, la Mauritanie décide de porter les droits de pêche à 1 600 $ US par tonneau de jauge brute à compter du 1er octobre 1981. C’est le tarif appliqué aux grands chalutiers industriels capables d’amortir cette taxe grâce à des centaines de tonnes de poissons prélevées. Les langoustiers ne peuvent assumer une telle charge.

De nouvelles négociations, menées par Louis Kuhn (président des armateurs langoustiers) et appuyées par l’ambassadeur de France, aboutissent à un compromis de 400 $ US/tjb : un prix plus accessible, mais encore cinq fois supérieur à celui de 1981.

1982 "Le Portzic" et le "Castel Dinn" jettent l'éponge.

Même à 400$ US par tonneau les armateurs hésitaient à continuer le métier.

Finalement les trois plus grands langoustiers camarétois (ceux qui dépassaient 260 tonneaux) "Armorique", Saint-Rioc et Equateur repartent vers la Mauritanie, les deux plus petits Castel-Dinn et le Portzic renoncent à pêcher sur le Banc d'Arguin.

Des langoustes roses au large de la Bretagne

Au printemps, les deux navires, subventionnés par le comité des crustacés, se lancent dans une prospection au large des côtes bretonnes. Dès le mois de mai ils débarquent de la langouste rose pêchée au sud-ouest du banc de la Chapelle, à la limite du plateau continental, par 300 à 400 mètres de fonds.

Les deux bateaux y poursuivent leur pêche jusqu’à la fin de l’année mais la langouste rose s’épuise rapidement, ils la remplacent par de la langouste rouge, du homard et de gros tourteaux.

Des négociations pour alléger les droits de pêche

La situation demeure difficile pour les langoustiers. Les élus locaux alertent le ministre de la mer, Louis Le Pensec, mais depuis 1980 c’est la Commission de Bruxelles qui gère tous les accords entre les États membres de la CEE et les pays tiers.

Des négociations pour un accord global sur les différentes pêches sont en cours et c'est très long (elles n’aboutiront qu’en 1987).

En fin d’année 1982 un nouvel accord plus favorable est tout de même signé, il permet d'alléger les taxes, et aux deux langoustiers Castel-Dinn et Portzic de repartir vers le banc d’Arguin.

Ouest-France Janvier 1983 - LANGOUSTIERS EN MAURITANIE Roger COUGOT

Les droits de pêche s’avèrent sensiblement réduits dans l’attente de la conclusion aux accords entre la Mauritanie et la Communauté européenne qui a compétence en la matière.

Après les péripéties de ces dernières années, notamment les incidents du début 79 (le Saint-Rioc, de Camaret, avait été arraisonné), les bonnes relations actuelles entre la France et la Mauritanie ont conduit les autorités de ce pays à permettre la poursuite de l’activité langoustière des Bretons dans de bonnes conditions. Ceci vient d’être confirmé par le ministère de la Mer « sur des bases permettant de maintenir le plein emploi de la flottille. »

Outre les démarches près de la Commission de Bruxelles pour hâter les négociations, la France est intervenue près des autorités mauritaniennes pour permettre, en attendant un accord, aux navires « de bénéficier des droits de pêche à un niveau compatible avec leurs charges d’exploitation. »

Pour le moment, ces droits se limiteraient à 350 dollars pour les plus gros langoustiers (plus de 250 tx) et 250 dollars pour les autres, payables en trois versements, soit en janvier, avril et octobre.

Voilà qui va mettre du baume au cœur des hommes de la langouste, notamment à Camaret où 466 t du noble crustacé ont été débarquées en 82 pour 34 millions de francs.

Surtout, les nouvelles conditions paraissent très appréciables si l’on considère que, l’an passé, une redevance de 400 dollars par tonneau de jauge avait été finalement imposée. Une licence qui n’avait cessé d’augmenter depuis son institution à 20 dollars en 1972, il y a dix ans.

De 1982 à 1986 : Abondance de langoustes roses.

La langouste est abondante, les bateaux rentrent à Camaret avec des tonnages de l'ordre de 25 à 30 tonnes, en même temps les fonds marins continuent de se régénérer. D'une année sur l'autre les rendements se maintiennent et même s'améliorent très sensiblement en 1986.

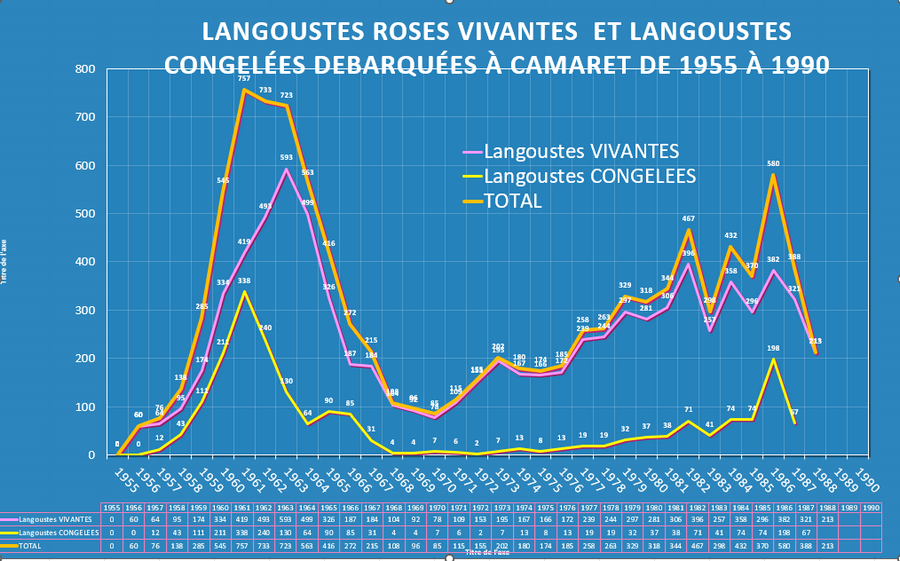

En 1982, 467 tonnes (396 tonnes de vivantes + 71 tonnes de queues congelées) sont débarquées à Camaret. Ce chiffre est cependant surévalué car des bateaux douarnenistes ont également débarqué leur pêche à Camaret le slipway de Douarnenez étant en maintenance.

L'année 1983, avec 298 tonnes (257 t + 41 t), est considérée comme bonne et dans la continuité de l'année précédente dont les 467 tonnes étaient surévaluées.

En 1984, 431 tonnes (357 t + 74 t) sont débarquées.

En 1985, 370 tonnes (296 t + 74 t) sont enregistrées.

En 1986, 590 tonnes (382 t + 198 t), en forte hausse, on se rapproche des apports des années 1960

Sources : Affaires maritimes de Camaret)

De 1955 à 1963 c'est une période d'abondance avec une vingtaine de langoustiers Camarétois et autant de Douarnenistes

De 1964 à 1970 la décrue due à une surexploitation du bancc d'Arguin par 50 langoustiers (Camaret + Douarnenez).

En 1971 avec seulement 5 ou 6 langoustiers camarétois (et autant de douarnenistes) exploitant les fonds, le stock de langoustes se reconstitue lentement jusqu'en 1986.

En 1987 cette pêche, ouverte par la CEE aux fileyeurs portugais, a été ruinée en 2 ans.

Courbe Orange = la somme des langoustes vivantes et des langoustes congelées.